Genogramm

- Erstellen eines Genogramms: Visuelle Darstellung von Familien- oder Organisationsstrukturen über mehrere Generationen, um Muster und Dynamiken sichtbar zu machen.

- Analyse von Beziehungsmustern: Betrachtung von Konflikten, Loyalitäten oder Allianzen.

- Hilfsmittel für die Arbeit mit Genogrammen auf Amazon - hier klicken.

Das Genogramm ist ein visuelles Werkzeug, das in der systemischen Therapie, Beratung und Organisationsentwicklung verwendet wird, um komplexe Beziehungsstrukturen, Dynamiken und Muster innerhalb eines Systems (z. B. einer Familie oder eines Teams) darzustellen. Es wird oft genutzt, um generationenübergreifende Themen zu erkennen, Ressourcen zu aktivieren und Dynamiken bewusst zu machen. Hier ist eine ausführliche Erklärung der Anwendung:

1. Zielsetzung klären

Bevor ein Genogramm erstellt wird, sollte der Zweck der Analyse definiert werden:

- Familienkontext: Analyse von Beziehungsdynamiken, Loyalitäten, Konflikten oder weitergegebenen Mustern.

- Organisationskontext: Untersuchung von Hierarchien, Kommunikationsstrukturen oder informellen Netzwerken.

- Spezielles Anliegen: Fokus auf ein bestimmtes Thema, z. B. wiederkehrende Konflikte, Symptome oder Entscheidungsprozesse.

2. Vorbereitung

- Material bereitstellen: Flipchart, Whiteboard, Papier oder digitale Tools (z. B. spezielle Genogramm-Software) verwenden.

- Zeitrahmen einplanen: Erstellung und Besprechung eines Genogramms kann zwischen 30 Minuten und mehreren Sitzungen dauern.

- Offene Atmosphäre schaffen: Klienten oder Teilnehmer sollten sich sicher fühlen, persönliche Informationen zu teilen.

3. Daten sammeln

Die Erhebung von Informationen erfolgt durch gezielte Fragen. Dazu gehören:

Beziehungsdaten:

- Wer gehört zum System (Familie, Team, Organisation)?

- Wie sind die Mitglieder miteinander verwandt oder verbunden?

- Welche Beziehungen sind besonders eng, distanziert oder konfliktbeladen?

Persönliche Informationen:

- Alter, Geburtsdatum, Geschlecht und Beruf der Mitglieder.

- Familiäre Ereignisse wie Hochzeiten, Geburten, Scheidungen, Todesfälle.

- Migrationserfahrungen, Krankheiten oder andere prägende Ereignisse.

Historische und generationenübergreifende Daten:

- Welche Muster oder Dynamiken wiederholen sich (z. B. Berufswahl, Beziehungsmuster)?

- Gibt es besondere Traditionen oder unausgesprochene Regeln?

- Welche Rollen oder Funktionen nehmen die Mitglieder im System ein?

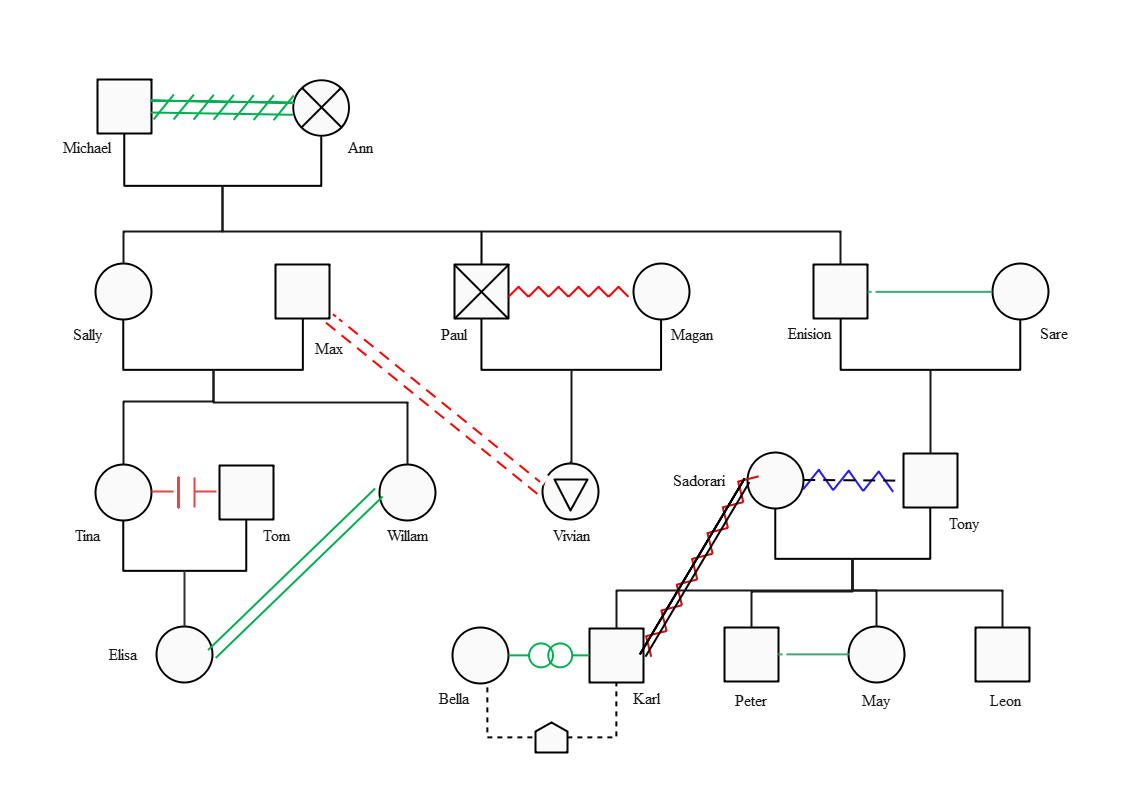

4. Erstellung des Genogramms

Das Genogramm wird grafisch dargestellt. Dabei werden folgende Elemente verwendet:

Symbole und Strukturen:

- Kreise: Frauen.

- Quadrate: Männer.

- Linien: Beziehungen (z. B. Ehe, Partnerschaft, Freundschaft).

- Gestrichelte Linien: Distanziert oder abgebrochen.

- Doppelte Linien: Besonders enge oder symbiotische Beziehungen.

Ergänzende Markierungen:

- Emotionale Beziehungen: Z. B. Konfliktlinien, Loyalitäten oder Abhängigkeiten.

- Lebensereignisse: Z. B. Krankheiten, Verluste oder Wendepunkte.

- Rollen und Dynamiken: Wer übernimmt welche Aufgaben oder Verantwortung im System?

5. Interpretation und Analyse

Das erstellte Genogramm dient als Grundlage für Gespräche und Reflexion:

- Muster erkennen: Welche Dynamiken, Konflikte oder Allianzen sind sichtbar? Wiederholen sich Muster über Generationen hinweg?

- Ressourcen aktivieren: Welche positiven Beziehungen oder unterstützenden Strukturen können gestärkt werden?

- Themen benennen: Gibt es unausgesprochene Konflikte, Geheimnisse oder Tabus, die das System belasten?

- Ziele ableiten: Welche Veränderungen könnten das System stärken? Welche Strategien fördern das Wohlbefinden der Mitglieder?

6. Intervention und Weiterarbeit

Nach der Analyse des Genogramms können verschiedene systemische Interventionen eingeleitet werden:

- Gesprächsarbeit: Reflexion der sichtbar gewordenen Muster oder Dynamiken.

- Reframing: Umdeutung belastender Muster, um sie in Ressourcen umzuwandeln.

- Entwicklung von Handlungsschritten: Klärung von Konflikten, Stärkung von Beziehungen oder Schaffen neuer Strukturen.

7. Reflexion und Weiterentwicklung

Das Genogramm kann fortlaufend ergänzt und überarbeitet werden, z. B. bei neuen Erkenntnissen oder veränderten Umständen. Es ist ein dynamisches Werkzeug, das die Entwicklung des Systems abbildet und langfristige Veränderungen unterstützt.

Praktisches Beispiel: Anwendung in der Familientherapie

Ein Klient berichtet über wiederkehrende Konflikte mit seinem Vater. Im Genogramm wird sichtbar:

- Der Konflikt ähnelt einer Beziehung, die der Vater mit seinem eigenen Vater hatte.

- Männer in der Familie übernehmen häufig autoritäre Rollen, während Frauen emotional unterstützend sind.

- Diese Rollen führen zu wiederkehrenden Missverständnissen und emotionaler Distanz.

Durch die Reflexion des Genogramms kann der Klient erkennen, dass der Konflikt nicht nur individuell, sondern systemisch bedingt ist. Neue Ansätze zur Kommunikation und Beziehungsgestaltung können erarbeitet werden.

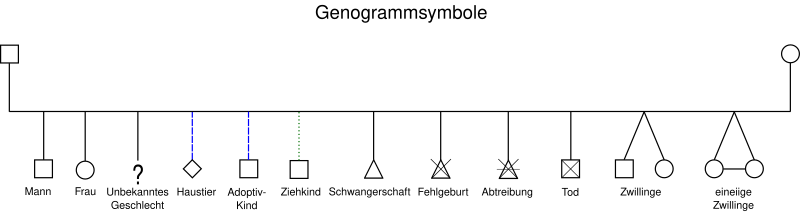

Symbole im Genogramm

Ein Genogramm verwendet standardisierte Symbole, um Beziehungen, Ereignisse und Dynamiken klar und verständlich darzustellen. Hier sind die häufigsten:

Grundlegende Symbole:

- Kreis: Weibliche Person.

- Quadrat: Männliche Person.

- Kombination: Ein durchgestrichenes Symbol zeigt eine verstorbene Person.

- Linien:

- Eine durchgehende Linie zwischen Symbolen steht für eine Ehe.

- Eine gestrichelte Linie steht für eine Partnerschaft ohne Ehe.

- Eine Zickzacklinie zeigt Konflikte oder Spannungen.

- Eine doppelte Linie symbolisiert eine besonders enge Beziehung.

- Eine unterbrochene Linie zeigt Kontaktabbruch.

Besondere Markierungen:

- Emotionale Muster: Symbole wie Wellenlinien für emotionale Abhängigkeit oder Pfeile für Machtungleichgewichte.

- Ereignisse: Markierungen für Krankheiten, Scheidungen, Umzüge, Todesfälle, oder besondere Lebensereignisse.

- Wiederkehrende Muster: Z. B. Wiederholungen von Berufen, Krankheiten oder Beziehungsmustern über Generationen.

2. Fragetechniken beim Erstellen eines Genogramms

Erhebungsfragen:

- Familiäre Struktur:

- Wer gehört zur Familie, und welche Rolle hat jede Person?

- Gibt es Personen, die nicht offiziell Teil der Familie sind, aber eine wichtige Rolle spielen?

- Ereignisse:

- Welche wichtigen Ereignisse gab es in der Familie? (Geburten, Todesfälle, Migration, Krankheiten)

- Wie hat die Familie diese Ereignisse bewältigt?

- Beziehungen:

- Wie würden Sie die Beziehung zwischen Person A und B beschreiben?

- Gibt es Personen, die besonders eng miteinander verbunden sind oder Konflikte haben?

- Generationenübergreifende Muster:

- Welche Verhaltensmuster oder Herausforderungen ziehen sich durch die Generationen?

- Haben bestimmte Traditionen oder Werte eine besondere Bedeutung?

Vertiefende Fragen:

- Loyalitäten und Rollen:

- Wer wird als unterstützend wahrgenommen, und wer übernimmt Verantwortung?

- Gibt es unausgesprochene Erwartungen innerhalb der Familie?

- Tabus und Geheimnisse:

- Gibt es Themen, über die nicht gesprochen wird?

- Sind bestimmte Ereignisse mit Scham oder Stolz verbunden?

- Systemische Zusammenhänge:

- Wie beeinflussen äußere Faktoren (z. B. kultureller Hintergrund, Migration) die Familie?

3. Konkretes Beispiel: Familientherapie mit einem Genogramm

Ausgangslage:

Ein Klient (David, 35 Jahre) sucht Therapie wegen ständiger Konflikte mit seiner Mutter und Schwierigkeiten, enge Beziehungen aufzubauen. Er erwähnt, dass seine Großeltern im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden und seine Mutter allein mit ihm aufwuchs.

Schritt 1: Genogramm erstellen

- David und der Therapeut beginnen, die Familienstruktur über drei Generationen darzustellen.

- Großeltern: Vertrieben aus ihrer Heimat, Großvater starb früh, Großmutter war alleinerziehend.

- Mutter: Wuchs mit starken Verantwortungsgefühlen auf und war als Teenager für ihre jüngeren Geschwister zuständig.

- David: Einzelkind, enge Bindung zur Mutter, aber häufige Konflikte über Unabhängigkeit.

Schritt 2: Analyse des Genogramms

- Die Musteranalyse zeigt:

- Die Verantwortungslast, die die Großmutter trug, wurde auf Davids Mutter übertragen.

- David hat diese Verantwortung unbewusst übernommen, indem er sich emotional stark an seine Mutter bindet.

- Der Wunsch nach Unabhängigkeit führt zu Konflikten, da die Mutter Verlustängste aus ihrer Kindheit projiziert.

- Wiederholte Themen:

- Starke Rollen in der Familie: Frauen übernehmen Verantwortung, Männer sind emotional distanziert oder fehlen.

- Migrationserfahrung prägt die Familie durch Verlustängste und Bindungsunsicherheiten.

Schritt 3: Interventionen basierend auf dem Genogramm

- Reflexion: David erkennt, dass seine Konflikte mit der Mutter systemisch bedingt sind und nicht allein auf ihm beruhen.

- Ressourcenaktivierung: Positive Aspekte werden betont: Die Familie hat in Krisen immer zusammengehalten, und David kann diese Stärke nutzen.

- Neue Muster: David lernt, Grenzen zu setzen und gleichzeitig die Bindung zu seiner Mutter wertzuschätzen, ohne sich für ihr Wohl verantwortlich zu fühlen.

Ergebnis:

Nach mehreren Sitzungen zeigt sich, dass David und seine Mutter eine gesündere Beziehung entwickeln. David gewinnt mehr Autonomie, und die Mutter erkennt, dass sie ihre Ängste nicht auf ihn projizieren muss.

Das Genogramm half in diesem Beispiel, unsichtbare Dynamiken sichtbar zu machen, Verantwortung neu zu verteilen und persönliche sowie familiäre Ressourcen zu aktivieren.

Praktische Übung: Erstellen und Analysieren eines Genogramms

Diese Übung hilft, ein Genogramm Schritt für Schritt zu erstellen und die darin verborgenen Dynamiken und Muster zu reflektieren. Sie kann allein, in Gruppen oder mit einem Berater durchgeführt werden.

Ziel der Übung:

Erkennen von Mustern, Beziehungen und Ressourcen innerhalb eines Systems (z. B. Familie, Team).

Dauer:

60–90 Minuten.

Material:

- Papier und Stifte (am besten verschiedene Farben) oder ein Whiteboard.

- Alternativ: Digitale Tools wie Genogramm-Software (z. B. GenoPro, Family Echo).

Schritte der Übung:

1. Vorbereitung: Den Fokus klären (5–10 Minuten)

- Überlege, welches System du betrachten möchtest: z. B. deine Familie, dein Team oder eine andere Gruppe.

- Formuliere eine zentrale Fragestellung, z. B.:

- „Welche Muster ziehen sich durch meine Familie?“

- „Warum treten bestimmte Konflikte immer wieder auf?“

- „Welche Ressourcen gibt es in meinem System?“

2. Sammeln von Daten (15–20 Minuten)

Stelle folgende Fragen, um relevante Informationen zu sammeln:

A) Familiäre oder organisatorische Struktur:

- Wer gehört zum System? (Eltern, Geschwister, Kinder, Partner, wichtige Bezugspersonen oder Teammitglieder)

- Welche Rollen spielen die einzelnen Personen?

B) Wichtige Lebensereignisse:

- Gab es prägende Ereignisse (z. B. Geburt, Scheidung, Todesfälle, Umzüge, Erfolge, Krisen)?

- Gibt es wiederkehrende Themen wie Krankheiten, Berufswahl oder Migration?

C) Beziehungsqualitäten:

- Welche Beziehungen sind besonders eng, harmonisch oder konfliktbeladen?

- Gibt es Personen, die keinen Kontakt zueinander haben?

3. Das Genogramm zeichnen (20 Minuten)

Beginne, die Daten visuell darzustellen:

A) Grundstruktur erstellen:

- Zeichne dich selbst in die Mitte (falls es um deine Familie geht) oder die zentrale Person des Systems.

- Füge Eltern, Geschwister, Kinder und andere relevante Personen hinzu.

- Nutze die Standard-Symbole:

- Kreis: Weiblich.

- Quadrat: Männlich.

- Durchgestrichene Symbole: Verstorbene Personen.

- Linien: Beziehungen (z. B. Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, Konflikt).

B) Beziehungen ergänzen:

- Zeichne Linien für emotionale oder funktionale Beziehungen:

- Gerade Linie: Neutrale Beziehung.

- Zickzacklinie: Konfliktbeladen.

- Doppellinie: Enge Beziehung.

- Unterbrochene Linie: Kontaktabbruch.

C) Ereignisse eintragen:

- Markiere wichtige Ereignisse oder Muster (z. B. mit Symbolen, Farben oder Notizen).

- Beispiel: Herzsymbol für enge Bindung, Pfeil für Einfluss oder Überforderung.

4. Analyse des Genogramms (15 Minuten)

- Betrachte das fertige Genogramm und stelle dir folgende Reflexionsfragen:

A) Muster erkennen:

- Welche Verhaltens- oder Beziehungsmuster ziehen sich durch das System?

- Gibt es Wiederholungen (z. B. Konflikte, Berufe, Beziehungsabbrüche)?

B) Stärken und Ressourcen identifizieren:

- Welche positiven Beziehungen oder Ereignisse erkennst du?

- Wo findest du Unterstützung oder Stärken im System?

C) Belastungen erkennen:

- Gibt es unausgesprochene Konflikte, Tabus oder übertragene Verantwortungen?

- Welche Dynamiken könnten für dich oder andere belastend sein?

5. Neue Perspektiven entwickeln (10 Minuten)

- Überlege, was du aus dem Genogramm lernen kannst:

- Muster durchbrechen: Welche Muster möchtest du bewusst verändern?

- Beziehungen stärken: Wo kannst du Bindungen verbessern oder Konflikte lösen?

- Ressourcen nutzen: Welche positiven Aspekte möchtest du fördern?

Beispielaufgabe:

- Erstelle ein Genogramm über deine Familie und analysiere die Beziehung zwischen den Generationen.

- Reflektiere, ob bestimmte Verhaltensweisen (z. B. berufliche Unsicherheiten oder starke Rollenbilder) möglicherweise mit den Erfahrungen deiner Eltern oder Großeltern zusammenhängen.

Optional: Weiterführende Schritte

- Teile dein Genogramm mit einer vertrauten Person oder einem Therapeuten, um weitere Einsichten zu gewinnen.

- Ergänze das Genogramm bei neuen Erkenntnissen oder veränderten Beziehungen.