Das Thema der Beziehungen zwischen Menschen mit Magersucht (Anorexia nervosa) und Menschen mit anderen psychischen Störungen ist vielschichtig und sensibel. Hier sind einige zentrale Aspekte, die helfen können, dieses Verhältnis besser zu verstehen:

💡 1. Häufigkeit von Komorbiditäten

Menschen mit Magersucht leiden oft nicht nur an dieser einen Störung – vielmehr treten Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) sehr häufig auf. Zu den häufigsten zählen:

Depressionen

Angststörungen (z. B. soziale Phobie, generalisierte Angststörung)

Zwangsstörungen

Persönlichkeitsstörungen (v. a. ängstlich-vermeidende oder zwanghafte Typen)

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Diese Überschneidungen führen dazu, dass Betroffene sich in bestimmten Aspekten mit anderen psychisch Erkrankten wiedererkennen oder ähnliches Erleben teilen.

🤝 2. Beziehungen zwischen Betroffenen

Wenn Menschen mit Magersucht Beziehungen zu anderen psychisch Erkrankten aufbauen – etwa Freundschaften in Kliniken, Selbsthilfegruppen oder online –, kann das sowohl förderlich als auch problematisch sein:

Positive Aspekte:

Empathie & Verständnis: Man versteht sich gegenseitig oft besser, weil ähnliche Kämpfe bestehen.

Gefühl von Gemeinschaft: Isolation kann gelindert werden.

Motivation zur Heilung: Gemeinsames Ziel, gesünder zu werden.

Negative Aspekte:

Konkurrenzdenken („Wer ist kränker?“ – besonders bei Essstörungen verbreitet)

Trigger & Rückfallgefahr: Gegenseitiges Bestärken in ungesunden Denkmustern oder Verhalten.

Co-Abhängigkeit: Man kann sich gegenseitig unbewusst in der Krankheit „halten“.

🧠 3. Familiäre oder romantische Beziehungen

Wenn eine Person an Magersucht leidet und die andere an einer anderen psychischen Störung (z. B. Depression, Sucht, Angststörung):

Hoher emotionaler Aufwand auf beiden Seiten.

Missverständnisse oder Überforderung, wenn Verständnis für die jeweils andere Krankheit fehlt.

Stärkere Belastung für die Beziehung insgesamt, aber auch die Möglichkeit von gegenseitiger Unterstützung.

Eine gut funktionierende Beziehung erfordert hier oft:

Therapeutische Begleitung

Gegenseitige Aufklärung

Klare Grenzen & Selbstfürsorge

🌀 4. Gemeinsame Dynamiken

Trotz unterschiedlicher Diagnosen gibt es ähnliche psychodynamische Prozesse, etwa:

Geringes Selbstwertgefühl

Kontrollbedürfnis

Schwierigkeiten mit Emotionen (z. B. Alexithymie)

Schwierigkeiten mit Nähe und Autonomie

Diese Dynamiken beeinflussen, wie Beziehungen entstehen und verlaufen – unabhängig von der genauen Diagnose.

📚 Fazit

Beziehungen zwischen Menschen mit Magersucht und anderen psychischen Störungen sind von großem Potenzial zur gegenseitigen Unterstützung, aber auch von Risiken geprägt. Ein bewusster, reflektierter Umgang – idealerweise mit therapeutischer Unterstützung – ist entscheidend.

💞 Paarbeziehungen: Wenn beide Partner psychisch belastet sind

🧩 1. Dynamiken in der Beziehung

Wenn eine Person an Magersucht (Anorexia nervosa) leidet und die andere z. B. an Depression, Angststörung oder einer Persönlichkeitsstörung, entsteht eine Beziehung, in der oft beide Partner:

ein erhöhtes Bedürfnis nach Kontrolle oder Sicherheit haben,

mit Selbstwertproblemen kämpfen,

sich emotional verletzlich fühlen,

und möglicherweise Schwierigkeiten im Umgang mit Nähe und Autonomie erleben.

Diese Themen können sich entweder ergänzen oder verstärken – was je nach Konstellation hilfreich oder hinderlich sein kann.

🔁 2. Wechselseitige Auswirkungen

| Betroffene Person | Mögliche Herausforderungen für die Beziehung |

|---|---|

| Person mit Magersucht | Rückzug, Kontrolle über Essen/Emotionen, geringe sexuelle Lust, Angst vor Nähe, körperliche Schwäche |

| Partner mit z. B. Depression/Angst | Rückzug, Antriebslosigkeit, emotionale Bedürftigkeit, Unsicherheit, Verlustängste |

Wechselseitige Probleme:

Beide Partner könnten sich überfordert fühlen, den jeweils anderen „zu halten“.

Es kann ein unausgesprochenes „Wer leidet mehr?“-Gefühl entstehen.

Manchmal kippt die Beziehung in ein Helfer-Patient-Gefälle, was Nähe und Gleichwertigkeit erschwert.

🌱 3. Chancen der Beziehung

Trotz (oder gerade wegen) der Herausforderungen gibt es auch großes Potenzial:

Gemeinsames Verständnis für psychisches Leid, ohne sich erklären zu müssen.

Stärkere emotionale Tiefe durch geteilte Verletzlichkeit.

Möglichkeit, sich gegenseitig zu ermutigen, Hilfe anzunehmen und sich zu entwickeln.

Wichtig ist aber, dass beide Partner:

an ihrer eigenen Stabilität arbeiten,

nicht die Verantwortung für die Heilung des anderen übernehmen, und

offen über Bedürfnisse, Grenzen und Ängste kommunizieren.

🧠 4. Therapeutische Begleitung

Paartherapie oder begleitende Einzeltherapie ist oft sehr hilfreich, um:

dysfunktionale Beziehungsmuster zu erkennen,

Kommunikation zu verbessern,

emotionale Erreichbarkeit zu stärken,

sich gegenseitig Raum für Heilung zu geben.

Auch psychoedukative Ansätze (also das Verstehen der Erkrankung des Partners) spielen eine große Rolle.

⚠️ 5. Risiken

Ohne ausreichend Reflexion oder Unterstützung kann es zu:

Co-Abhängigkeit kommen (man fühlt sich nur durch die Krankheit gebraucht),

gegenseitigem Triggern,

emotionaler Erschöpfung, wenn keine Grenzen gesetzt werden,

oder gar zur Verfestigung der Symptome, weil ungesunde Beziehungsmuster stabilisierend auf die Krankheit wirken.

📌 Fazit

Paarbeziehungen zwischen Menschen mit Magersucht und anderen psychischen Erkrankungen sind oft von starker emotionaler Intensität, großer Verletzlichkeit, aber auch echtem Verständnis und Nähe geprägt.

Sie können heilsam sein, wenn beide an sich arbeiten, die Eigenverantwortung wahren und sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung holen.

Ein realitätsnahes Beispiel für eine Paarbeziehung, in der eine Person an Magersucht leidet und die andere an einer Depression.

💬 Beispielsituation: Lisa & Jonas

Lisa (25) kämpft seit mehreren Jahren mit einer Magersucht. Essen bedeutet für sie Kontrolle – sie hat Angst vor dem Verlust ihrer schlanken Figur und fühlt sich oft wertlos, wenn sie "zu viel" isst. Sie geht in Therapie, aber Rückfälle kommen immer wieder.

Jonas (28) leidet unter einer mittelgradigen Depression. Seit einigen Monaten fällt es ihm schwer, morgens aufzustehen, er hat seinen Job gekündigt und zieht sich oft zurück.

🧠 Typische Dynamik

Anfang der Beziehung:

Lisa fühlt sich bei Jonas zum ersten Mal „gesehen“. Er ist sensibel, versteht ihre Ängste, drängt sie nicht. Auch Jonas fühlt sich von Lisas Stärke und Disziplin beeindruckt – es gibt ihm Halt in seiner eigenen Instabilität. Beide erleben die Beziehung als Rettungsanker.

Nach einigen Monaten:

Jonas beginnt, sich emotional zurückzuziehen. Er hat kaum Energie, und Lisa fühlt sich zunehmend „unsichtbar“. Das verstärkt ihr Gefühl von Wertlosigkeit – sie kontrolliert ihr Essen noch strenger.

Lisa wiederum wird wütend auf sich, dass sie Jonas nicht „helfen“ kann. Sie nimmt seine Depression persönlich – als ob sie nicht gut genug für ihn wäre. Gleichzeitig empfindet Jonas Schuld, weil er merkt, dass seine Passivität Lisa belastet. Er fühlt sich noch nutzloser.

Beide sprechen selten offen über ihre Ängste. Jeder versucht „funktional“ zu sein – aus Liebe zum anderen. Dabei übersieht jeder seine eigenen Bedürfnisse.

⚠️ Krisenmoment

Eines Abends weigert sich Lisa, etwas zu essen, obwohl Jonas gekocht hat. Er reagiert verletzt, schreit, dass er sich wie ein Geist fühlt in der Beziehung. Lisa läuft ins Bad, steht lange vor dem Spiegel. Beide weinen. Niemand weiß, wie man den anderen erreicht.

🌱 Wendepunkt

Auf Anraten von Lisas Therapeutin beginnen sie eine Paarberatung. Dort lernen sie:

über ihre Gefühle zu sprechen, ohne sich gegenseitig verantwortlich zu machen

dass Grenzen setzen kein Liebesentzug ist

dass Selbstfürsorge nicht egoistisch, sondern notwendig ist

wie wichtig gemeinsame vs. individuelle Heilungswege sind

Langsam entwickeln sie neue Muster: kleine Essrituale, feste Zeiten für Zweisamkeit, aber auch Tage für Alleinzeit.

✅ Fazit aus dem Beispiel

Diese Beziehung ist nicht „perfekt“ – aber sie ist echt. Es gibt Rückschläge, aber auch Fortschritte. Wichtig ist nicht, symptomfrei zu sein, sondern ehrlich, achtsam und bereit zur Entwicklung.

Ein Beispiel für eine toxische Beziehung zwischen einer Person mit Magersucht und einer mit einer anderen psychischen Störung.

🚨 Beispielsituation: Sarah & Leo

Sarah (22) hat seit der Pubertät mit Anorexie zu kämpfen. Sie wiegt deutlich unter dem Normalgewicht, hat oft Kreislaufprobleme, aber strebt weiterhin nach „Perfektion“. Ihre Gedanken kreisen permanent ums Essen, Kalorienzählen, Vergleichen.

Leo (24) leidet unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Er fühlt sich schnell im Stich gelassen, schwankt stark zwischen Idealisierung und Abwertung – auch in Beziehungen. In Konflikten wird er impulsiv und manchmal verbal aggressiv.

🔄 Dynamik der Beziehung

Anfang:

Sarah fühlt sich von Leos Intensität geschmeichelt. Er bewundert ihre „Disziplin“, ihre „Stärke“ – auch wenn das in Wahrheit Krankheit ist. Leo nennt sie „perfekt“. Für Sarah ist das wie eine Bestätigung ihrer Kontrolle. Sie fühlt sich gebraucht.

Schnell kippt es:

Leo fordert ständige Verfügbarkeit. Wenn Sarah Zeit für sich oder Therapie will, droht er mit Rückzug („Du liebst mich eh nicht genug“). Er kontrolliert sie: fragt, was sie gegessen hat, schaut in ihren Kühlschrank, kommentiert ihren Körper.

Sarah, ohnehin sehr kontrolliert mit sich selbst, beginnt nun auch für Leo zu funktionieren. Sie isst noch weniger – teilweise, um sich „rein“ genug zu fühlen für ihn. Konflikte eskalieren schnell: Leo wird eifersüchtig, sie zieht sich zurück, er flippt aus.

Beide fühlen sich abhängig. Sarah hat das Gefühl, nur als „krankes Mädchen“ gesehen zu werden. Leo fühlt sich nur sicher, wenn Sarah „nur ihn braucht“.

❌ Toxische Muster

Gaslighting: Leo macht Sarah Vorwürfe, wenn sie ihre Grenzen setzen will („Du bist nur kalt, weil du gestört bist“).

Verstärkung der Krankheit: Leo „belohnt“ Sarahs Magerkeit – macht Komplimente, wenn sie weiter abnimmt.

Schuldumkehr: Wenn Sarah einen Rückfall hat, sagt Leo, sie wolle nur Aufmerksamkeit.

Emotionales Erpressen: Suiziddrohungen bei Trennungsversuchen.

🧨 Zusammenbruch

Nach einem Streit (Leo hatte ihr Abendessen weggeschmissen mit den Worten „Du brauchst das eh nicht“), kommt es zu einem völligen Zusammenbruch. Sarah wird notfallmäßig in eine Klinik eingewiesen. Die Beziehung endet abrupt – Leo blockiert sie.

⚠️ Fazit: toxisch, nicht heilsam

Diese Beziehung basiert auf Kontrolle, Abhängigkeit und gegenseitiger Destabilisierung. Sie verstärkt die jeweilige psychische Problematik beider. Keine Seite ist „schuld“ – aber das Zusammenspiel ist krankmachend.

🛑 Wichtig:

Nicht jede toxische Beziehung ist so extrem – aber Warnzeichen können schon viel früher sichtbar sein:

Wenn du das Gefühl hast, dein Kranksein ist der „Kleber“ in der Beziehung.

Wenn dein Partner deine Symptome romantisiert oder dich daran hindert, Hilfe zu holen.

Wenn du Angst hast, du selbst zu sein, weil du dann „nicht mehr genug“ wärst.

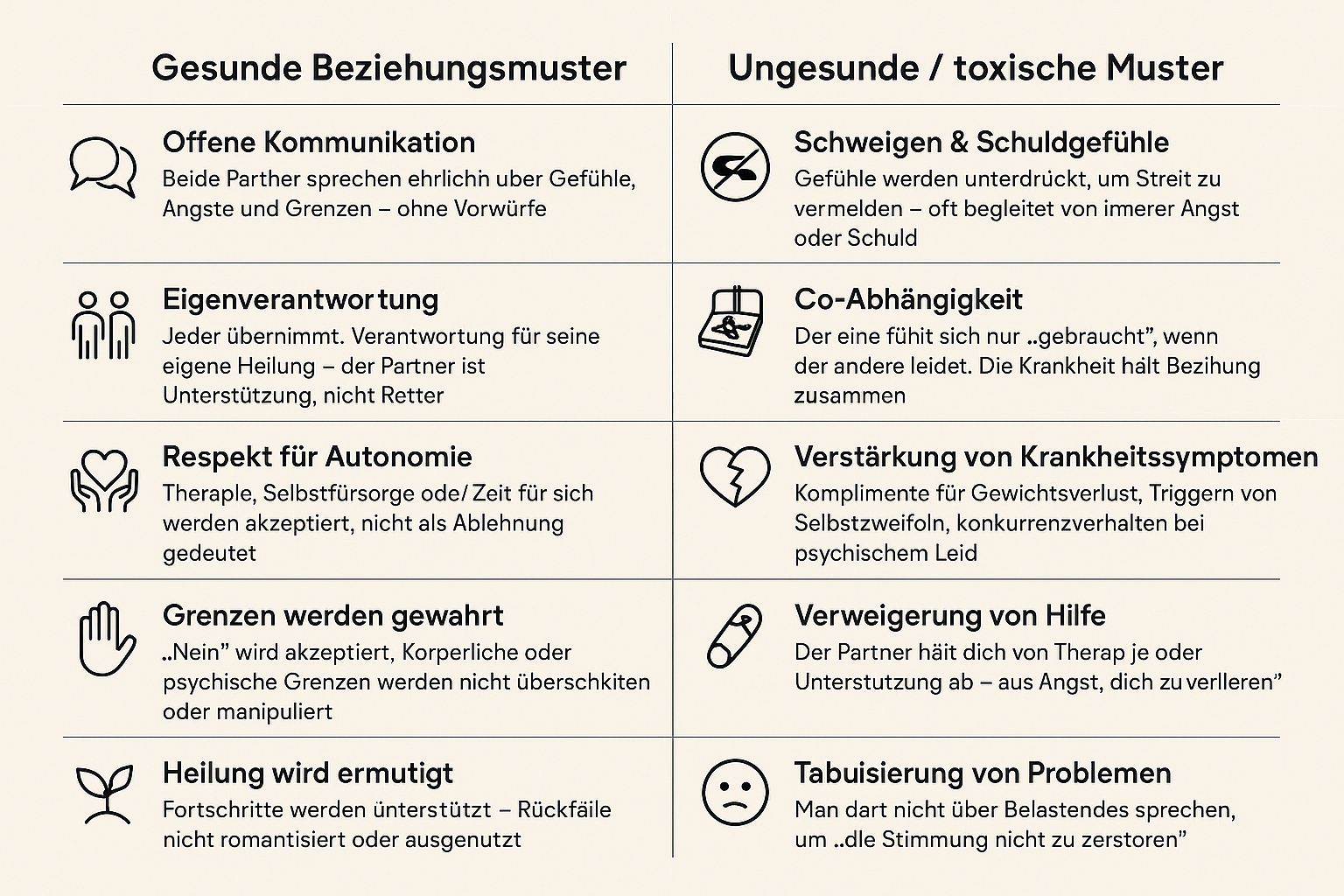

Eine Checkliste mit typischen Merkmalen von gesunden vs. ungesunden (toxischen) Beziehungsmustern, besonders im Kontext von psychischen Erkrankungen wie Magersucht und anderen psychischen Störungen.

✅ Gesunde Beziehungsmuster

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| 🗣️ Offene Kommunikation | Beide Partner sprechen ehrlich über Gefühle, Ängste und Grenzen – ohne Vorwürfe. |

| 🧍♀️🧍♂️ Eigenverantwortung | Jeder übernimmt Verantwortung für seine eigene Heilung – der Partner ist Unterstützung, nicht Retter. |

| 🧘 Respekt für Autonomie | Therapie, Selbstfürsorge oder Zeit für sich werden akzeptiert, nicht als Ablehnung gedeutet. |

| 🫶 Stärkung statt Schwächung | Die Beziehung gibt emotionalen Halt, aber fördert gesunde Entscheidungen (z. B. beim Essen, Umgang mit Krisen). |

| 🛑 Grenzen werden gewahrt | „Nein“ wird akzeptiert. Körperliche oder psychische Grenzen werden nicht überschritten oder manipuliert. |

| 🤝 Gegenseitige Fürsorge, nicht Aufopferung | Hilfe geschieht auf Augenhöhe – ohne Schuldgefühle oder Abhängigkeit. |

| 🌱 Heilung wird ermutigt | Fortschritte werden unterstützt – Rückfälle nicht romantisiert oder ausgenutzt. |

❌ Ungesunde / toxische Muster

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| 🔇 Schweigen & Schuldgefühle | Gefühle werden unterdrückt, um Streit zu vermeiden – oft begleitet von innerer Angst oder Schuld. |

| 🪤 Co-Abhängigkeit | Der eine fühlt sich nur „gebraucht“, wenn der andere leidet. Die Krankheit hält die Beziehung zusammen. |

| 🎭 Kontrolle & Manipulation | Der Partner entscheidet mit über Therapie, Essen, Kontakte – z. B. durch Eifersucht, Drohungen, Schuldumkehr. |

| 💔 Verstärkung von Krankheitssymptomen | Komplimente für Gewichtsverlust, Triggern von Selbstzweifeln, Konkurrenzverhalten bei psychischem Leid. |

| 🚫 Verweigerung von Hilfe | Der Partner hält dich von Therapie oder Unterstützung ab – aus Angst, dich zu „verlieren“. |

| 🧷 Emotionales Erpressen | Suiziddrohungen, Rückzug, Schweigen, wenn man eigene Bedürfnisse äußert. |

| 🤐 Tabuisierung von Problemen | Man darf nicht über Belastendes sprechen, um „die Stimmung nicht zu zerstören“. |

📌 Wie man’s erkennt: Fragen an dich selbst

Fühle ich mich sicher, wenn ich ehrlich über meine Krankheit spreche?

Wird mein Weg zur Besserung unterstützt, auch wenn er dem Partner schwerfällt?

Habe ich ein eigenes Leben neben der Beziehung?

Habe ich das Gefühl, dass ich meine Krankheit behalten muss, um geliebt zu werden?

Werde ich manipuliert oder unter Druck gesetzt, wenn ich auf mich selbst achte?